时代裂痕下的博陵崔氏——崔芷蘩的动荡人生

- 资讯

- 2025-07-29 11:00:03

- 23

公元534年,孝武帝元修从洛阳西奔至关中投奔宇文泰,这一仓促的政治决策,标志着一个新的分裂时代的到来。北魏国家就此被分割为东、西两方,进入对峙时期。

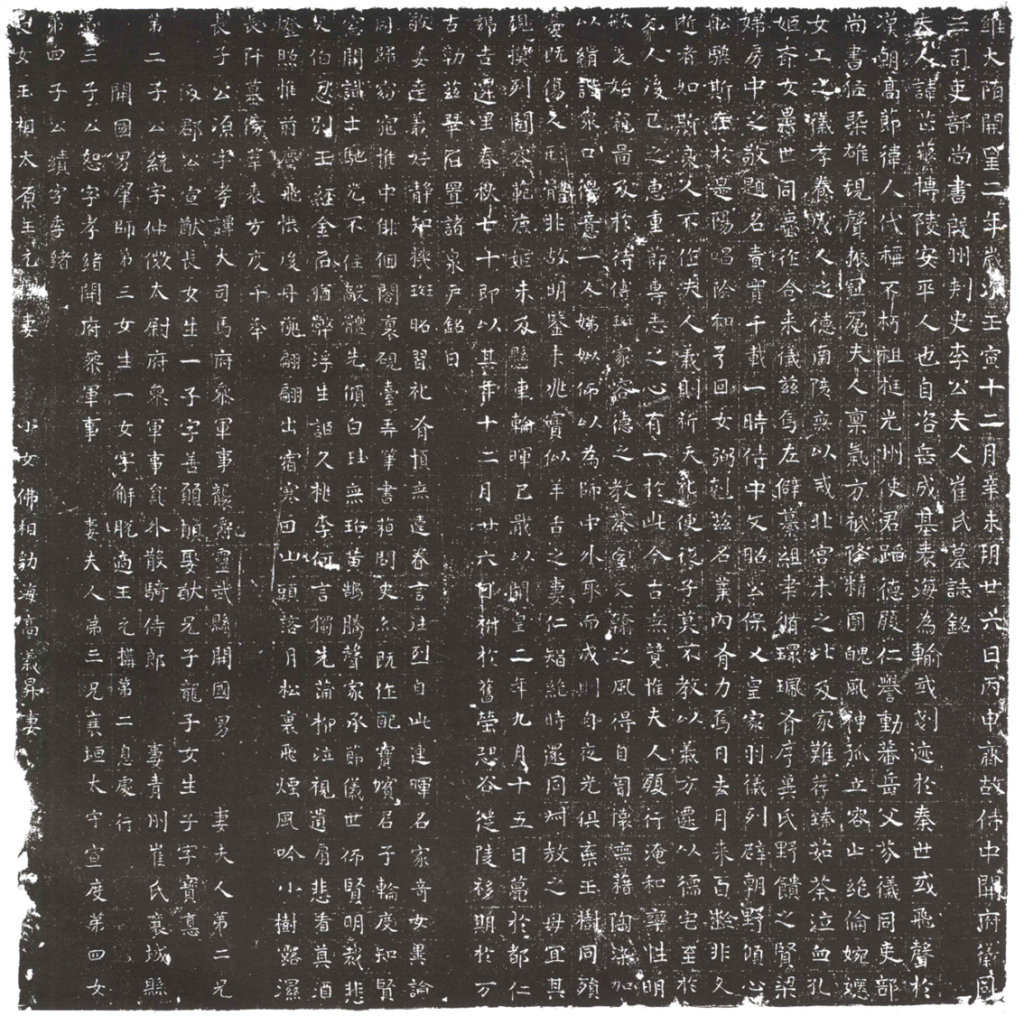

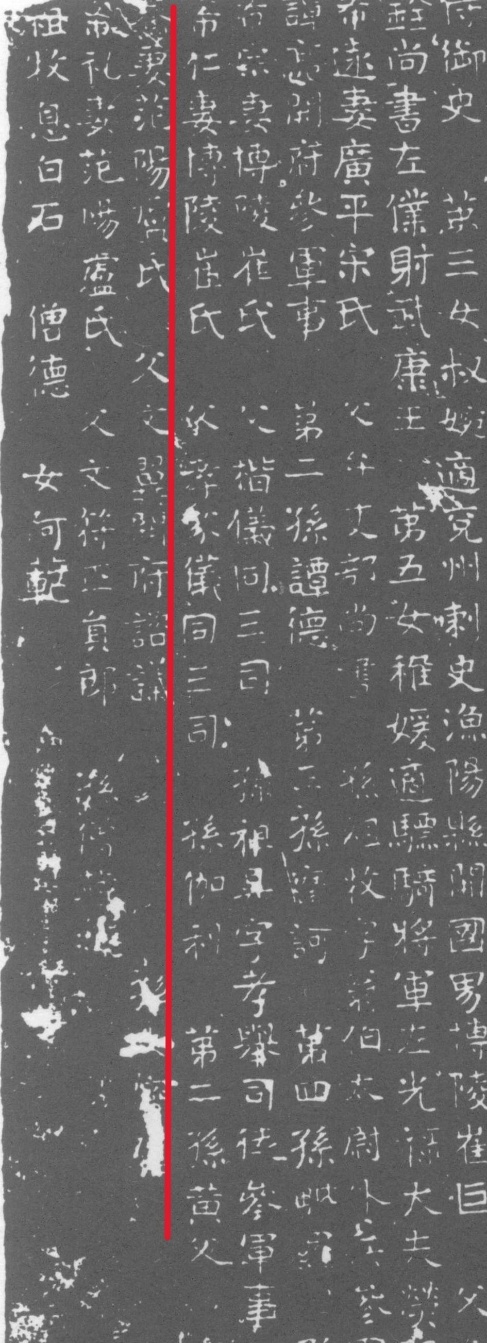

孝武西奔之后,他未能全部带走的洛阳朝廷成员被高欢屠戮,出身博陵崔氏的崔孝芬正是其中一员。结合史料与墓志提供的信息可知,崔孝芬共十一个子女,有四位的墓志已出土。制作于隋初的《崔芷蘩墓志》是其中唯一的女性墓志。该墓志现藏于今河北省正定墨香阁。《隋代墓志铭汇考》称该墓志在二十世纪末出土于正定,应当指的是墨香阁。因此这并不是《崔芷蘩墓志》最初的出土情况。根据日本学者堀井裕之的考证,早年互联网上曾有该墓志的相关信息,称其出土于河北高邑县(堀井裕之:《北魏の東西分裂と山東貴族―「隋・李希仁妻崔芷蘩墓誌」を手掛かりに―》)。作为一名女性,如无意外,崔芷蘩去世后应与丈夫合葬。她的丈夫是出身赵郡李氏的李希仁。李希仁一支的家族墓葬群位于今河北省赞皇县南邢郭村。1975年,李希仁兄长李希宗与其妻崔幼妃的墓葬经考古发掘,并有墓志出土(《河北赞皇东魏李希宗墓》考古简报)。据称李希仁也有墓志,但相关信息未曾刊布,只知其墓志制作于北齐天保七年(556)。李氏家族墓葬群所在地毗邻高邑县,《崔芷蘩墓志》可能经原址流通到高邑,最后进入墨香阁。

崔芷蘩出生于北魏延昌二年(513),去世于隋开皇二年(582)。在七十年的时光中,她完整经历了北魏后期的动乱、分裂与北方的重新统一。细读这方墓志,我们能够从一位女性的视角观察时代动荡与变迁之下,个体的命运起伏与波澜。

孝武西奔与崔氏“家难”

崔芷蘩出生那一年距离摧毁北魏国家的六镇之乱爆发尚有十年。对于崔芷蘩来说,她的少时已经相当幸运。她出身于博陵崔氏二房(《新唐书·宰相世系表》),这是北朝时代地位煊赫的高门,进入唐代后一度成为第一等家族。崔芷蘩的祖父崔挺、父亲崔孝芬都是北魏的重臣。她的姐姐在神龟二年(519)左右入宫成为孝明帝元诩的世妇。

就在崔芷蘩姐姐入宫次年,北魏宗室元叉发动政变,分隔孝明帝与其母胡太后。根据《魏书·崔孝芬传》的记载,胡太后曾质问崔孝芬:“卿女今事我儿,与卿便是亲旧,曾何相负而内头元叉车中,称此老妪会须却之。”尽管在崔孝芬义正词严的反驳中,胡太后“怅然意解,乃有愧色”。但崔孝芬在元叉政变中的态度,似乎并不像他本人所说的“蒙国厚恩,义无斯语”这样简单。

《魏书》记载,崔芷蘩的姐姐等数名汉人高门女性一同进入了孝明帝的后宫,但胡太后有意打压,只让她们成为世妇,其地位在北魏后宫等级中位列倒数第二。这一做法激起诸高门的不满,“诸人诉讼,咸见忿责”。在次年发动的元叉政变中,崔孝芬似乎保持了沉默。本传又载,崔孝芬在任职廷尉期间曾经因为重罚贪污的章武王元融而得罪对方。《肃宗纪》记载,章武王元融因贪污被削爵事在正光四年(523),即元叉把持朝政时期。《元融墓志》中直接称“于时权臣执政,生煞在己,以公是太尉中山王从父昆弟,中山既起义邺城,忠图弗遂,便潜相疑嫌,滥致非罪。于是官爵俱免,静居私第”,矛头直指元叉(徐冲:《元融墓志小札》)。换言之,崔孝芬很可能是在元叉的授意下对元融施以重罚。

元叉倒台后,崔孝芬“以元叉之党”而被短暂免官。此后又遭到章武王元融的报复,后者在鲜于修礼之乱中诬告崔孝芬的弟弟崔孝演投贼,导致崔孝芬被捕,阖家逃窜。但不久后“遇赦”,崔孝芬再次得到启用。

崔芷蘩就是在这样的环境下长大,她应是崔孝芬的次女,前面有三个哥哥和一个姐姐。尽管崔孝芬的政治生涯并不平稳,但总体而言没有遭遇太大打击。更幸运的是,由于崔孝芬长期在魏梁边界地带任职,很少留居洛阳,博陵崔氏二房从北魏后期最大的政治灾难河阴之变中幸存,也没有被卷入尔朱氏与孝庄帝等人的政治矛盾中。

太昌元年(532),孝武帝即位,崔孝芬迁为吏部尚书,成为新生的洛阳朝廷的一员。然而两年后,孝武帝与高欢决裂。崔孝芬似乎对此并不知情。《北史·魏收传》记载魏收早已意识到孝武帝与高欢之间的暗流,因此拒不出仕。他的舅舅崔孝芬“怪而问之”,仿佛一无所知。崔孝芬的知情与否对于高欢而言毫无意义,震怒的高欢在永宁寺集结群臣,痛斥他们有失臣节。作为惩罚,高欢下达了一个粗暴的判決:“遂收开府仪同三司叱列延庆、兼尚书左仆射辛雄、兼吏部尚书崔孝芬、都官尚书刘廞、兼度支尚书杨机、散骑常侍元士弼,并杀之,诛其贰也。”

崔孝芬及留在晋阳的五个儿子(宣轨、宣质、宣靖、宣略、宣默)全部被杀,其中年龄最小的宣默只有十五岁。长子崔勉外逃,次子崔宣猷孤身西奔,进入关中。一瞬之间,崔芷蘩就失去了父亲和五个弟弟,两个兄长则下落不明。这一场家难也被记录在她的墓志中,称“及家难荐臻,茹荼泣血”。突如其来的政治灾难轻而易举地摧毁了这个家庭。根据《北齐书·高隆之传》记载,高隆之曾想与崔孝芬结亲而未能成行,故构陷崔孝芬致其被杀。高隆之是高欢的养弟,东魏政权“四贵”之一。如果《北齐书》所言无误,那么我们已经能观察到东魏时代博陵崔氏地位的微妙变化。

不久后,高欢似乎意识到自己有些失去理智。根据相关传记及墓志可知,部分罹难者的子嗣得到了赦免,如叱列延庆、刘廞之子(《叱列延庆妻尔朱元静墓志》《魏书·刘芳传》),崔孝芬余下诸子也在其列。天平年间(即孝静帝即位后),外逃的崔勉得到了高欢的“劳抚”,崔芷蘩及三兄崔宣度、幼弟崔宣宝皆幸免于难。

崔芷蘩的婚姻大概也在其中发挥了作用。紧接在“家难”之后,墓志便叙及她的婚姻。她的丈夫是出身赵郡李氏的李希仁,高门之间的联姻在当时相当常见。崔芷蘩的堂姐崔幼妃便嫁给了李希仁的兄长李希宗。制作于东魏元象元年(538)的《李宪墓志》中提到:“第三子希仁,字景山,辅国将军、中书侍郎。……希仁妻博陵崔氏。父孝芬,仪同三司。孙伽利。第二孙黄父。”结合《崔芷蘩墓志》,可以推测伽利、黄父分别是她的长子李公源、次子李公统。根据子嗣年龄反推,她至少在三到四年前已嫁给李希仁,也就是孝武西奔前。

诸汉人士族中,赵郡李氏颇得高欢青睐。李希宗“以人望兼美,深见礼遇”,高欢更是为次子高洋聘娶李希宗与崔幼妃的女儿李祖娥。李希仁也是“保乂皇家,羽仪列辟,朝野倾心,船骥斯在”。李希仁的事迹在《魏书》、《北史》中略有提及,东魏末,李希仁担任国子祭酒兼给事黄门侍郎,后“卒于侍中、太子詹事”。《崔芷蘩墓志》中的“开府仪同三司吏部尚书殷州刺史”及“文昭公”应是李希仁去世后得到的追赠。根据出版于上个世纪末的《河北金石辑录》可知,李希仁也有墓志,当时仍置于河北赞皇县的李氏家族墓葬中。

有赖于这层姻亲关系,崩溃边缘的博陵崔氏得以喘息。日本学者堀井裕之注意到,墓志记录崔芷蘩的长子李公源娶崔芷蘩二兄崔宣猷的长女为妻。崔宣猷已经逃难至关中,因此堀井认为这段婚姻是崔芷蘩在“家难”中竭力保护侄女的表现。崔芷蘩的子孙与同辈通婚的情况很多,我们难以确认崔宣猷的女儿是在何时、何种背景下出嫁。但姑姑(也许还有母亲,崔宣猷其他子女均出生在534年后,崔宣猷很可能在西魏另娶妻)应当在她的成长过程中出力颇多。

痛苦的晚年

政治风云动荡莫测,高欢去世后,其子高澄又被刺杀,次子高洋接续父兄基业,完成魏齐禅代,成为新王朝的开国皇帝。李祖娥被立为皇后,赵郡李氏一跃成为王朝外戚。同时,崔芷蘩的堂兄崔昂、外兄魏收又是高洋重用的汉臣。博陵崔氏起复在望之际,天保四年(553),崔芷蘩的三兄崔宣度随高洋北征柔然,战死军中。留在关东的兄弟姊妹便仅剩崔芷蘩与幼弟崔宣宝。天保七年,李希仁去世,崔芷蘩进入寡居生活,专注于抚养子女。

此后数年,北齐政坛波谲云诡,高洋日趋疯癫,后暴崩于晋阳。其弟高演、高湛相继杀死侄子上位。在此过程中,李祖娥也受到迫害。她的儿子高殷被废、被杀。李祖娥又被高湛逼奸,后怀孕生女。她的儿子高绍德反而指责母亲,羞愧之下,李祖娥没能养育这个女婴,致其死亡。高湛得知此事后当着李祖娥的面打死高绍德,李祖娥“大哭”,更加愤怒的高湛“裸后乱挝挞之,号天不已。盛以绢囊,流血淋漉,投诸渠水”,之后李祖娥出家为尼。崔芷蘩或许心惊胆战地旁观了这一切。不幸的是,与李祖娥的悲剧同步,河清元年(562),一场失败的叛乱再次把博陵崔氏拖入深渊。

高欢的族弟高归彦谋反,迅速被镇压。崔芷蘩的次子李公统牵涉其中,《北史》记载“公统为之谋主”。李公统参与谋反的原因缺载。堀井裕之认为,高归彦与高乾和等人关系不睦,并以此为借口举兵。同出身赵郡李氏的李孝贞(李公统堂兄弟)也与高乾和交恶,堀井据此推论李公统可能是出于相似的原因而支持高归彦。但是李孝贞并没有参与高归彦叛乱,我们很难通过这一角度论证李公统参与谋反的原因。

无论如何,高归彦失败后,李公统也被杀。此时按律,李公统的母亲崔芷蘩应没为官奴婢。这一年崔芷蘩五十岁。而按照皇建元年(560)的改制,年六十以上的官奴婢可免为庶人。崔芷蘩的弟弟崔宣宝向有司行贿,为崔芷蘩增龄,希望姐姐免受惩罚。当时魏收、崔昂权势尚在,有司遂默许崔宣宝此举。但此事后被彭城王高浟知晓,高浟为人正直,于是揭发崔宣宝。武成帝高湛得知后暴怒,崔昂、魏收因此被免官,高湛又亲手“棓杀”崔宣宝,将其打死,《北史》记载“肝脑涂地”,可知其惨状。

可以料想,这对于崔芷蘩而言是何等的打击,儿子被杀,唯一的弟弟为救自己被活生生打死,她还要面临十年的官奴婢岁月。不仅如此,结合史料与墓志的叙述,她很可能在此事件中失去了更多的亲人。墓志记载崔芷蘩长子李公源为“大司马府参军事,袭爵灵武县开国男”。堀井裕之指出,隋代并无“大司马”一职,因此墓志中应当保留的是李公源在北齐时代的任职。此外,崔芷蘩第三子李公恕仅任开府参军事,四子李公绩既无官职,也无婚姻情况。考虑到《崔芷蘩墓志》制作于隋代,其子断无可能仍未娶妻,如果从最悲观的情况推测,她的四个儿子很可能都死在了河清元年。

墓志对此事的记述相当隐晦,我们只能通过志文中出现的几个典故加以揣测,如“明鉴未兆,实似羊舌之妻;仁智绝时,还同叔敖之母”、“裁悲文伯,忍别王经”,这些故事都涉及母子关系。羊舌之妻叔姬多次预言家族成员的命运,其家族后被灭门。孙叔敖的母亲因“仁智”被收入《列女传》。《国语·鲁语》中收录了大量公父文伯的母亲敬姜对其子的教育。王经的母亲曾劝服其子不要继续做官。甘露之变中,王经未提前向司马昭揭发曹髦发兵,于是被杀,其母也遭到牵连。这些典故无不在暗示李公统参与高归彦谋反事件所引发的严重后果。同时,失去了博陵崔氏家族网络的帮助,从河清元年至武平二年(571)的十年间,崔芷蘩应该一直在宫中为官奴婢。关于这段岁月,她的墓志只字未提。

高归彦叛乱之后,博陵崔氏的政治地位一落千丈,加之北齐后期恩倖、勋戚主导政治,纵然是博陵崔氏等高门亦必须向现实低头。《北齐书·段孝言传》记载:“(武平四年后,573)勑浚京城北隍,孝言监作,仪同三司崔士顺……司州治中崔龙子……等并在孝言部下。典作日,别置酒高会,诸人膝行跪伏,称觞上寿,或自陈屈滞,更请转官,孝言意色扬扬,以为己任,皆随事报答,许有加授。”崔士顺是崔芷蘩的堂兄弟、崔龙子是崔芷蘩的侄子,他们对段孝言“膝行跪伏,称觞上寿”,奴颜屈膝,这对于此前或此后的博陵崔氏而言,恐怕都是难以想象的画面。《三国典略》还记载,崔龙子为迁官不惜将女儿嫁给穆提婆。穆提婆是北齐后期著名的恩倖,其母陆令萱被视作北齐乱政的源头之一。

而在他们祖辈的时代,即前述北魏神龟年间,皇室尚且需要主动与汉人高门联姻。这些高门还能公然对皇室的打压表示不满。胡太后以姻亲关系向崔孝芬示好,崔孝芬反能令其哑口无言。半个世纪过去,博陵崔氏的地位已天翻地覆,高氏新贵曾经求亲而不能,到北齐末年,博陵崔氏却不得不依附他们曾经绝无可能为之折腰的对象。

最后的见证者们

与留在关东、饱受政治磨难的崔氏家族成员不同,逃往关中的崔宣猷得到了宇文氏的重用,被赐姓宇文氏。宇文护尤其看重崔宣猷,收养崔宣猷第三女,并封为富阳公主。北周保定四年(北齐河清三年,564),周、齐爆发战争。宇文护的母亲阎姬此前一直被扣留在北齐,武成帝高湛“令人为阎作书报”宇文护。阎姬在书信中深切地追忆她与诸子的往事,饱含一位母亲对儿子的思念,同样也是以一个普通人的视角回顾了北魏末年的动荡。其中她提到:“鲜于修礼起日,吾之阖家大小,先在博陵郡住。”不知宇文护有没有将这封书信内容分享给同样出身博陵的崔宣猷。崔宣猷是否曾告诉宇文护,他的叔叔崔孝演当年就死于鲜于修礼之乱中。而他至少还有一个女儿、妹妹与弟弟留在关东,尽管他也许并不知晓,此时此刻,他的妹妹正在宫中为官奴婢,弟弟已被打死。

崔宣猷的儿子崔仲方的政治力量更加不可小觑,他与后来的隋文帝杨坚关系甚笃,成为隋代开国功臣。北周建德五年至六年间(576-577),周师相继攻破晋阳、邺城,完成北方一统,此时距离孝武西奔已过去四十余年。根据目前出土的崔宣靖、崔宣默墓志可知,二人在北周大象元年(579)迁葬至位于定州常山郡零寿县博陵崔氏的旧茔。《北史·高炯传》提到,大象二年尉迟迥在邺城起兵谋反,杨坚命令崔仲方监军,崔仲方“辞以父在山东”。这意味着周灭齐后,崔宣猷很可能立刻动身前往关东主持父亲及五位弟弟的迁葬,一直到大象二年仍未返回长安。或许就在此过程中,他得以与阔别四十余年、仅存于世的最后一位姊妹崔芷蘩团聚。崔芷蘩的墓志中并没有谈及这一可能发生的会面,但我们能够想象如果重逢,兄妹二人是何等的激动、悲痛与怅惘。

北朝时代不乏与崔芷蘩经历相似的女性,如卢兰、卢贵兰姐妹,也是因东西魏分裂而与亲人分别。《卢兰墓志》中写道:“而关河阻隔卅余年,锋镝交横,死生离别。”大象二年,卢兰的孙子元孝矩为祖母制作墓志,并将之葬回洛阳邙山,即卢兰之夫元寿安的旧茔所在。卢兰迁葬的时间与崔氏兄弟相近,可见在北周灭齐、北方重归一统后,这类死者迁葬、生人重聚的情况绝非少数。

想来崔宣猷应当希望能够与妹妹长久团聚。《北史·李仲举传》记载,崔宣猷的侄女婿李仲举在周灭齐后入关,崔宣猷“留不许去”。李仲举的妻子崔曜曜是崔宣猷的弟弟崔宣度的女儿,可见崔宣猷是何等渴望与家族成员重聚。但是崔芷蘩是出嫁女,她或许不太可能留在长安安度晚年,就像崔曜曜也只能顺从丈夫李仲举的意愿,最终还是返回邺城。《崔昂妻郑仲华墓志》中提到,郑仲华去世在“蒲吾县郭苏川之旧宅”,此地与丈夫崔昂坟茔距离不远。崔芷蘩很可能与之类似,居住在丈夫家族旧居,即今河北省赞皇县赵郡李氏家族墓葬群附近,也就是墓志中所写“都仁乡吉迁里”。去世后,崔芷蘩与丈夫李希仁合葬。

崔芷蘩去世在隋开皇二年(582),又是一个崭新的时代,由于崔仲方的功绩,博陵崔氏再度崛起。崔芷蘩的丧礼很可能是哥哥崔宣猷或侄子崔仲方主持完成。她的墓志尺寸达到惊人的81×82厘米,远超家族中的男性成员。比如她的叔叔崔孝直的墓志尺寸是73×71厘米,哥哥崔宣度的墓志尺寸为63.5×64厘米。并且,《崔芷蘩墓志》的尺寸极有可能大于《李希仁墓志》。尽管《李希仁墓志》的具体情况尚未刊布,但李希仁的哥哥李希宗的墓志也不过62×62厘米。今已知尺寸最大的北朝女性墓志当属《魏瑶光寺尼慈义墓志》,为83×84厘米。志主高英生前曾是北魏宣武帝元恪的皇后。换言之,崔芷蘩的墓志大小几与皇后相近。但是她本人生前未曾得到任何加封,死后也没有追赠,因此如此“异常”的尺寸只有可能出自丧家私人行为。也许是因为崔仲方新朝权贵的地位,也许是崔宣猷出于对最后一位姊妹的痛悼,《崔芷蘩墓志》才呈现出如今面貌。

崔芷蘩去世后次年,即开皇三年,崔宣猷最后一个弟弟崔宣度及其妻卢思容迁葬回常山郡零寿县。翌年,崔宣猷去世。我们并不知道他是否因完成了家族所有成员的身后事而安然离世,好在他与妹妹崔芷蘩有幸在人生的最后一段光阴中团聚。历史的脚步不会停驻,这一代人将近半个世纪的苦难、分离和兴衰是因东西魏分裂而起,又随着北方重新一统而弥合,并走向终结。

值得注意的是,留在东魏北齐的博陵崔氏们并没有葬回他们的乡里。美国学者尹佩霞很早就关注到这一点,她发现崔昂家族在560年代后改葬常山,原因未知(尹佩霞:《早期中国帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》)。崔昂一代人的上一辈仍然归葬在博陵乡里。《魏书·崔孝芬传》记载,“(崔)挺兄弟同居”,崔挺的兄弟、崔孝芬的叔叔崔振去世后,崔孝芬继续供养他的叔母长达二十余年。崔振去世于永安年间(508-512),也就是说崔孝芬的供养一直持续到他被杀。在此期间发生了鲜于修礼之乱,河北一度被卷入战争中,崔孝演死于战乱,然而博陵崔氏仍然没有迁居或迁葬的迹象。崔孝芬的弟弟崔孝直去世时,本传称“卒于乡里”。崔孝直与其子崔宽的墓志均已出土。崔孝直去世于东魏武定三年(545),说明博陵崔氏在6世纪前半叶依然没有脱离乡里。但《崔孝直墓志》明确提到北齐天保十年(559),崔孝直改葬常山郡零寿县。崔宽去世于邺城,他的墓志中出现了明显的改刻痕迹,原刻“七年二月丙午朔四日己酉安厝于旧茔”,改为“十年十月乙酉朔十三日丁酉安厝于零寿县临山南”。这是目前已知博陵崔氏二房最早改葬常山郡的两个例子,也说明在天保七年(556)至十年之间,博陵崔氏才出现了迁葬的意向。

《崔孝直墓志》的铭辞是由当时北齐文坛领袖邢子才撰写,殷宪认为邢子才为崔孝直撰铭当与崔昂有关(殷宪:《邢子才、魏收撰铭的两方北齐墓志——北朝后期墓志的文士撰铭问题》)。墓志中写道:“兄子昂,字怀远,少孤,公常抚其首流涕而言曰:‘兴吾家者当属汝也’。昂慈孝恭顺,公之薨也,若斩服焉。”《北史·崔昂传》曾记载一件事,文宣帝高洋欲重用崔昂,他对崔昂说:“旧人多出为州,当用卿为令仆,勿望刺史。卿六十外,当与卿本州。中间,州不可得也。”根据后文提及崔昂侍宴金凤台可知,这次对话发生的时间应当是重建铜雀三台的天保九年(558),与崔孝直父子迁葬的时间相合。此时崔昂五十岁,高洋的计划意味着崔昂至少十年间无法返回博陵乡里。考虑到崔孝直与崔宽都是在此事发生后的天保十年完成迁葬,那么崔昂或许正因此才萌生了迁葬家族成员的想法。

身后事

博陵崔氏处于一个庞大的、盘根错节的联姻与交际网络之内。崔孝芬一支的人际关系中,不乏著名的史家。北朝正史(指《魏书》、《北齐书》与《北史》)的作者都与博陵崔氏关系密切。如魏收的母亲崔氏便是崔孝芬的姊妹,魏收的妻子又是崔昂的姊妹。在著名的“秽史”案中,卢斐就曾向高洋状告:“博陵崔绰,位至本郡功曹,更无事迹,是收外亲,乃为传首。”《北史》的作者李延寿,其母正是前述崔宣度的女儿崔曜曜。在《北史》中我们还能看到李延寿对崔氏“家难”的讳言。相比《魏书》中直书崔孝芬诸子的死亡,《北史》只称“并早卒”,文字上的微妙差异,似乎也反映出李延寿对母家往事的慎重。《北齐书》的作者李百药则与崔仲方之子崔民焘交好,今所见《崔仲方墓志》正是由李百药撰写,他在墓志中追述:“公世子隋故东宫舍人民焘、仁以济物,礼以庇身。率性贞简,至情孝悌。百药昔在东朝,早申游款,连官契阔将廿年。”

这些错综复杂的人际关系,或许也影响了我们今天能够看到的史书中的博陵崔氏形象。前述崔孝芬与元叉政变的关系及李公统谋反原因的失载,可能也受到这些因素的干扰。相较于男性家族成员在史书中的详细记载,崔氏的女性大多没有在正史中留下痕迹。她们的人生经历往往通过墓志的形式得以保存。博陵崔氏二房中不乏长寿的女性,如本文提及的崔芷蘩、崔芷蘩的堂姐崔幼妃以及崔芷蘩的堂姑崔宾媛等。她们都比丈夫活得更久,人生大半处于寡居的生活中。但这并非她们人生中最大的痛苦,她们承受更多的是只能无力地旁观家族的起落。

崔芷蘩的堂姐妹崔幼妃,其女李祖娥成为新朝皇后,看似风光无限。但是就史料记载所见,高洋并不尊重崔幼妃,醉酒后“以鸣镝射后母崔氏,骂曰:‘吾醉时尚不识太后,老婢何事!’”后来李祖娥又因北齐皇室内斗而遭到迫害,被逼出家。制作于北齐武平六年(575)的《崔幼妃墓志》中,只含糊刻下“高祖神武皇帝,位居二相,身眺八维,意忉过庭,礼求盛族。乃为第二息娉第□女焉”。通过有意无意地漏刻,李祖娥的身份被悄然隐去。不仅如此,在崔幼妃的父亲崔楷的墓志盖上,也有类似情况:“次幼妃,博陵郡君,太姬,适赵国李希宗,丞相长史,司空公,五男五女,第二女今。”戛然而止的文字似乎也是李祖娥人生的某种暗示。倪润安认为崔楷迁葬的时间在北齐末年(562-577年间)(倪润安:《河北曲阳北魏崔楷墓的年代及相关问题》)。那么或许与崔幼妃下葬的时间接近。李祖娥一直活到隋代,新朝时得以返回故乡赵郡。流失海外的《齐故长乐郡长公主尉氏高夫人铭》在2017年被捐赠给河北博物院。志主高宝德是李祖娥与高洋的女儿,她去世于隋开皇元年(581)。至此,李祖娥直系亲属全部去世,我们无从得知这位女性的晚年究竟是如何度过的。女性无言地承受着历史的重量,或许她们并没有深入参与到男性的政治生活中,却或主动或被动地负担着等同的东西。米兰·昆德拉在《不能承受的生命之轻》一书中写道:“人生的悲剧总可以用沉重来比喻,人常说重担落在我们的肩上。我们背负着这个重担,承受得起或是承受不起。我们与之反抗,不是输就是赢。她的悲剧不是因为重,而是在于轻。压倒她的不是重,而是不能承受的生命之轻。”“轻”与“重”的对立,在北朝女性的墓志中同样有所体现。家庭生活与信仰世界往往占据了志文的绝对地位,那些相似的语句重复出现,似乎构成了她们人生的全部。这些书写反映出她们在对子女的教养、与妯娌的相处等方面的沉重责任。然而,真正使她们的人生不可控、饱受苦难的,往往是那些在墓志中“轻”描淡写、甚至被完全忽略的阴影——例如家族男性成员牵涉其中的政治灾难、家族兴衰的剧变。这些内容常常因为更加隐晦甚至趋近于无的表述而显得“轻”。但正是这种“轻”,构成了她们生命中更为深重的悲剧。

有话要说...